前回のあらすじ

1968年のいわゆる「鈴木清順解雇・封鎖事件」は学生運動のデモも巻き込んで「鈴木清順問題共闘会議」を結成し、多くの映画人を巻き込んだ日本映画界を揺るがす一大騒動と化していました。

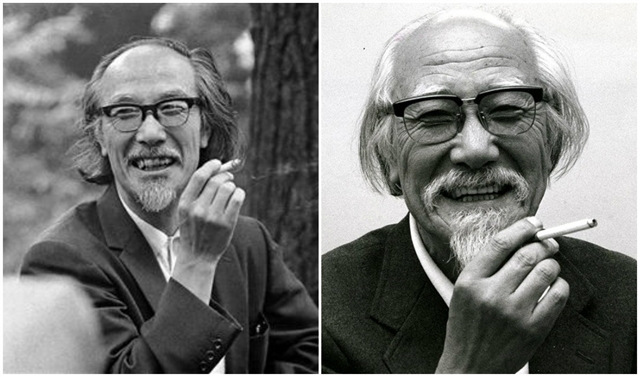

一方具流八郎は共闘会議とは距離を置き(*1)、大島渚の「鈴木清順は二年以内に映画を作れ。作らなければ清順も敵だ」という痛烈な檄に呼応するかのように次回作の準備を始めます。

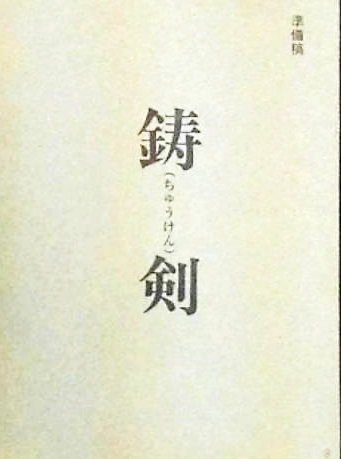

鈴木清順は内田百閒の「サラサーテの盤」を、田中陽造は泉鏡花の「陽炎座」を、大和谷竺は魯迅の「鋳剣」を企画として提案。この中からまずは「鋳剣」を進めることになりました。

鋳剣(1969年)

【発表形態】:シナリオ

魯迅の原作(元は中国の故事)の映画化です。

岩波文庫の『故事新編』には「鋳剣」ではなく「剣を鍛える話」の題名にて収められています。

《鋳剣(ちゆうけん)》は,眉剣尺(みけんじやく)が非命にたおれた剣づくりの名匠であった父親のため,得体の知れぬ黒い男の手助けで,のこされた雄剣とみずから打ち落とした首とでもって仇討をとげる異常な復讐譚として知られる(世界大百科事典内の《鋳剣》の言及)。

以下は清順さんによる意味深な制作意図です。

新しい世代を作るものは民衆の頭上で絶叫する人々でも、華々しい見世物化した行動人でもなく、世間の片隅によどむ民衆の情念である。首と首が争う文豪

魯迅の原作をクライマックスに、人間の悲しみと恨みの全く新しい娯楽映画を作りたい。

以下はシナリオからのあらすじです。

王と妃の子として産まれた青い鉄の球から作られた青い剣。

この剣を作った刀鍛治職人は横暴な王の試し切りにあい、その首は笑いを残し空高く消える。

青い剣は死神として王の戦争道具に使われ、殺戮を繰り返す。

一方首は海に流れ、鱶(ふか)の腹の中から故郷の女房の元に戻ってくる。

首はくぼみの水の中に落ち、(もう一本作られていた)青剣の所在を教える。

身重の女房は夫の恨みの深さを知り海に身投げするが臍の尾の繋がったままの赤ん坊と供に戻り、夫の復讐を誓う。

赤ん坊は美少年に育ち16才の時に父の仇が王であることを知らされる。

美少年は仇討ちのために青剣とともに都に向い、母親と関係のあった黒い男と出会い志を同じくする。

美少年は青剣で自分の首を切り、奇術の見世物として王に謁見するよう黒い男に託す。

黒い男は鼎(かなえ)の中に美少年の首を沈め、沸騰した湯の中より首が表れ猥歌を歌う。

面白がって覗き込んだ王の首を黒い男が青剣で切り落とし、首と首が噛みついて対決する。

美少年の首の形勢が不利になると黒い男は自分の首を青剣で切り落とし助太刀する。

鼎の中で三つ巴となった首は格闘の末、王を倒し復讐を果たす。

そして鼎の中には誰なのか判別のつかぬ三つの骸骨だけが残る。

かなり

奇々怪界な伝奇ロマン色の強い寓話的な物語で、魅力的な細部が付け加えられていますが本筋はおおよそ原作に忠実です。ではなぜこの原作をこの時期に

具流八郎が選んだのかという事になるのですが、それはこの当時の状況からかんがみて明白です。

”横暴な暴君たる王に首を切られた者の子が首だけでも食らいついて復讐を果たす物語”

つまりこれは彼等自身の物語です。

【王の命令で鋳剣を作り馘を切られる鍛冶屋】:

鈴木清順

倒すべき暴君に馘を切られた鍛治職人(=清順)とその職人が王(=日活)の依頼により生み出した不思議な力を持つ鋳剣(=映画)。たとえ首だけになろうとも王に食らいついて仇を討つ直系の弟子達(=具流八郎)の復讐の物語。

役者は全て揃っています。

勧善懲悪的に普通に娯楽映画としても楽しめる物語として構想されつつも、その実メタフィクショナルな復讐と仇討ちの物語を現実世界より先に映画の上で果たそうとしていたのです。

これがダーティーでヘイトフルでマグニフィセントな8人の映画テロリスト集団の秘められた計画のシナリオでした。

が、しかしこの計画は未遂に終わります...。

というのもプロデューサーが売り込みに成功しないとなると一銭の脚本料も払わずに失踪したのです(制作資金をインドのサルタンが無制限に出すとう話しを吹聴する誇大妄想狂だったらしい)。

あとを引き継いだ溝口映画の美術で有名な大御所の水谷浩さん(

木村威夫さんの師匠)も渦中に亡くなり映画化は頓挫します。

尚、この詐欺プロデューサーの悪行に関しては大和屋さんの「清順映画の実現」及び「

ドン・キホーテよ永遠に」というエッセイ(

*2)に辛辣な恨みつらみと当時の切実な失業状況が書かれておりますので興味のある方は御一読を。

しかしこれは実現していれば清順さんの重要な代表作になっていたかもしれないと考えると返す返すも残念です(今なら

クラウドファンディングで支援という選択肢もあったのでしょうが)。

ただ、今こうして残されたシナリオだけでも読むことができて具流八郎の確かな存在とその心意気を知れると言う点に関しては不幸中の幸いであると言わざるをえません。

黄土の狼(1971年)

【発表媒体】:(不明)

【発表形態】:シナリオ

伊藤桂一原作で

東宝映画の第一稿の台本が有ります。あらすじ(

*3)を読んだかぎりは

日中戦争時代の中国大陸を舞台に日本軍将校と

八路軍の女スパイが繰り広げるすれ違い型の大河悲愛メロドラマのようです。これも制作されていれば『春婦伝』のような鮮烈な女性映画になっていたかもしれません。

ちなみに主演希望は

浅丘ルリ子さんだったらしいです(『鋳剣』の方は

高倉健主演希望だったとか)。

映画になるのかわからないけど、とにかく鈴木さんが撮れるのならなんでもかんでも書き散らそうということで書きました。(中略)真剣に映画化されるとわかっているわけではなく、まったく先が見えない話でしたからこの頃三人で会うのが面白かったんです。三人でものを作っていくのが、悶々と苦しむのが楽しかった。二人と離れても先のス

トーリーを考えなければならないから、ゲームみたいな楽しさがありました。(

*4)

≪「鈴木清順解雇・封鎖事件」の顛末≫

1971年末に裁判は「鈴木青順

共闘会議」側の苦い勝利で終わります。売られたけんかには勝ったものの、清順さんはその後長い失業状態を強いられたのです。以下少々長くなりますが

wikiより引用します。

裁判は証人調べだけで2年半を要し、長期化の様相を呈したが、その間に被告の日活が経営合理化に失敗したことから製作中止に追い込まれるなど弱体化したために、原告側も和解に応じなければ裁判が成立しなくなるという危機感を抱くようになり、1971年12月24日、日活側が鈴木に和解金100万円を支払い陳謝することで和解が成立。同時に共闘会議も解散した。なお、訴訟外事項として『けんかえれじい』(1966年)と『殺しの烙印』が東京国立近代美術館フィルムセンターに寄贈されることが和解事項に盛り込まれ、映画作品が映画会社のみの所有物ではなく、公共の財産であることが認識された点でも画期的なものとなった。

しかし、共闘会議が設立され、裁判やデモ行進まで引き起こした鈴木清順を、映画会社各社は恐れて使わなくなり、また鈴木自身も独立プロダクションを立ち上げる意思がなかったことから、結果的には堀が望んだように、鈴木は以後、1977年の『悲愁物語』でカムバックするまでの10年間、文字通り「日本で映画を撮れなく」なり、テレビドラマやCMの仕事を散発的にこなすだけの失業状態に追いつめられた。

同じ1971年日活は業績不振が決定的になり6月に堀社長は電撃退陣。同年末には一般映画を廃し、低予算の小型映画(=成人映画)の製作に特化、11月下旬より公開された作品群が、「日活ロマンポルノ」の名称でスタートします。具流八郎のメンバーもこの路線に携わり数々の名作を残す事になります(曽根中正さんもこの頃監督となり『王土の狼』を最後に具流作八郎から抜けます)。

復讐すべき敵の大将の首を取ったものの結果は『鋳剣』のラストのように苦い勝利となりました。

夢殿(1972年)

【発表形態】:シナリオ

冒頭、太子と悪魔が夢の中でサイキックバトルするシーンから始まる。

時は流れて太子の没後、息子は失脚、孫娘の香具夜の時代になっており政変の時代。

田舎でならず者の次郎は老婆の首飾り「夢殿」とそこに住む美女の話に魅せられて都に上る。

太子と瓜生二つだった次郎は権力者の呪術師に利用され、生体離脱して金髪の正徳太子の生まれ変わりとして墓場からゾンビとして蘇り、香具夜に出会い、恋に落ちる。

「夢殿」での暮らしを夢みる香具夜のために「夢殿」の建設が進むと不思議な事が起きる...

金髪の聖徳太子が墓場から蘇るというのがなかなかイカしてます。あと、法隆寺の五重の塔が、一段目が酒池の飽食の世界だったり、二段目が影絵芝居等の子どもの夢の世界だったり、三段目が歓喜仏の肉林の世界だったりと一段ずつ世界が変わるというのが面白いです。一体どんな映画になったのかちょっと想像できませんが、実現していれば大正浪漫三部作のさきがけとなるようなっ奇っ怪でビザールで豪華絢爛な幻想譚、あるいははたまた『死亡遊戯(1978年)』的なアクション映画になっていたのかもしれません(主演は原田芳雄を想定していたとか)。

あと、これは余談ですが「馬、忽然と現れ暴れまわる」というのは『

夢二』より先にこちらでやっていたようです。

さらに余談ですがこの物語の構造は後の

相米慎二の『光る女(1987年)』に多少継承されたのでは思えます(脚本は

田中陽造さんですし、

相米さんは1975年当時曽根さんの助監督を務めていた)。

タハリール・アル・スエズ(1976年)

【発表媒体】:(詳細不明)

吉村作治さん原案の日本・アラブ親善記念映画のメロドラマらしいのですが当方未読のため詳細不明です。

星女郎(1976年)

【発表媒体】:「荒野のダッチワイフ―

大和屋竺ダイナマイト傑作選」

【発表形態】:シナリオ

100年以上前の

モダンホラーの旗手でエロ方面の

ラノベ作家としてもイケている

泉鏡花先生原作による「

カーミラ(1872年)」みたいな貴婦人と美少女のサイキック百合ヴァンパイア物です(先生の原作に「鋳剣」の”

眉間尺のように噛み合ったまま”という表現があるのが面白い

シンクロニシティです。というか知ってる事が前提なんですね)。

鏡花先生の原作は

青空文庫でタダで読めますが、ちょっと読みずらくハードル高いです。その点こちらのシナリオはすごく読みやすく、話も分かりやすくてお勧めです。

尚、映画では清順さんの「アクション物で」との注文で百合ではなく男と女の話になったそうですが、企画がつぶれて大和屋さんに移譲された際は百合に戻したそうです。これはストレートな清順さんと

LGBTもOKな大和屋さんの違いなのかもしれません。

そしてこの頃はもう具流八郎という

情報統合思念体の役割は終え、個別思念体の単独執筆に移行し始めた時期になります。

そしてその後いよいよ

山田宏一さんに「十年ぶりにつくれた映画だというのに、よくもまぁ、あんなデタラメばかり (笑)(

*5)」とあきれさせた『

悲愁物語』に大和屋さんの単独脚本で着手し、

鈴木清順と具流八郎の長かった空白の十年は終わりを迎えます。

しかしこうして一本一本辿ってみると実はこの期間は全くの空白としてではなく夢の殿堂の断片が悪戦苦闘の結果の記録として埋めつくされていたといことがよくわかります。

この具流八郎が清順さんのためにたとえ報われずとも献身的に尽くしてきた十年間は、僕にはそれだけで一本の美しい映画のようにも思えます。

「願はくは花の下にて春死なん そのきさらぎの望月の頃」

以上 『花吹雪舞う!春の

鈴木清順幻の作品祭り』 ~ 具流八郎との空白の10年でした。

≪鈴木清順/具流八郎 年表≫

1966年

「続・

けんかえれじい」シナリオ

「ゴースト・タウンの赤い獅子」シナリオ

1967年

『殺しの烙印』シナリオ、映画公開

「続・殺しのらくいん」

シノプシス1968年

「人斬り数え唄」

シノプシス 6月:「

鈴木清順問題

共闘会議」による告訴

1969年

「鋳剣」シナリオ

1971年

「黄土の狼」シナリオ(第一稿)

6月:日活堀社長退陣

11月:「日活ロマンポルノ」開始

「アメリカ綺譚 桃中軒海衛門」準備稿

「星女郎」シナリオ

1977年

『

悲愁物語』シナリオ、映画公開

【関連記事】